X(旧Twitter)上で、「賃貸借契約書の不利な条項をChatGPTで確認し、仲介会社に質問したところ入居を断られた」という旨の投稿がバズっていました。

ポストでは「入居審査は通過→ChatGPTで賃貸借契約書を確認→質問→『入居はご遠慮ください』と告げられた」という流れが示唆されています。

該当ポストへの共感・反発や、AIの使い方・契約のあり方をめぐる議論が発生しました。

生成AIが一般化するなか、「契約書の一次チェックにAIを使う」行為はごく自然になっています。

一方で、契約は最終的に人と人の合意。AIでの指摘や質問の仕方によっては、貸主・管理会社側に「トラブル予兆」と受け取られ、契約前に関係がこじれることもあります。

重要事項説明(宅建業法35条)や書面交付(同37条)など、不動産取引には固有のルールと責務が存在し、双方がそれをどう運用するかが問われるからです

今回はこの件を詳しく考えてみましょう。

賃貸借契約を確認したら入居拒否の背景解説

まずは今回の話の前提となる背景から見ていきましょう。

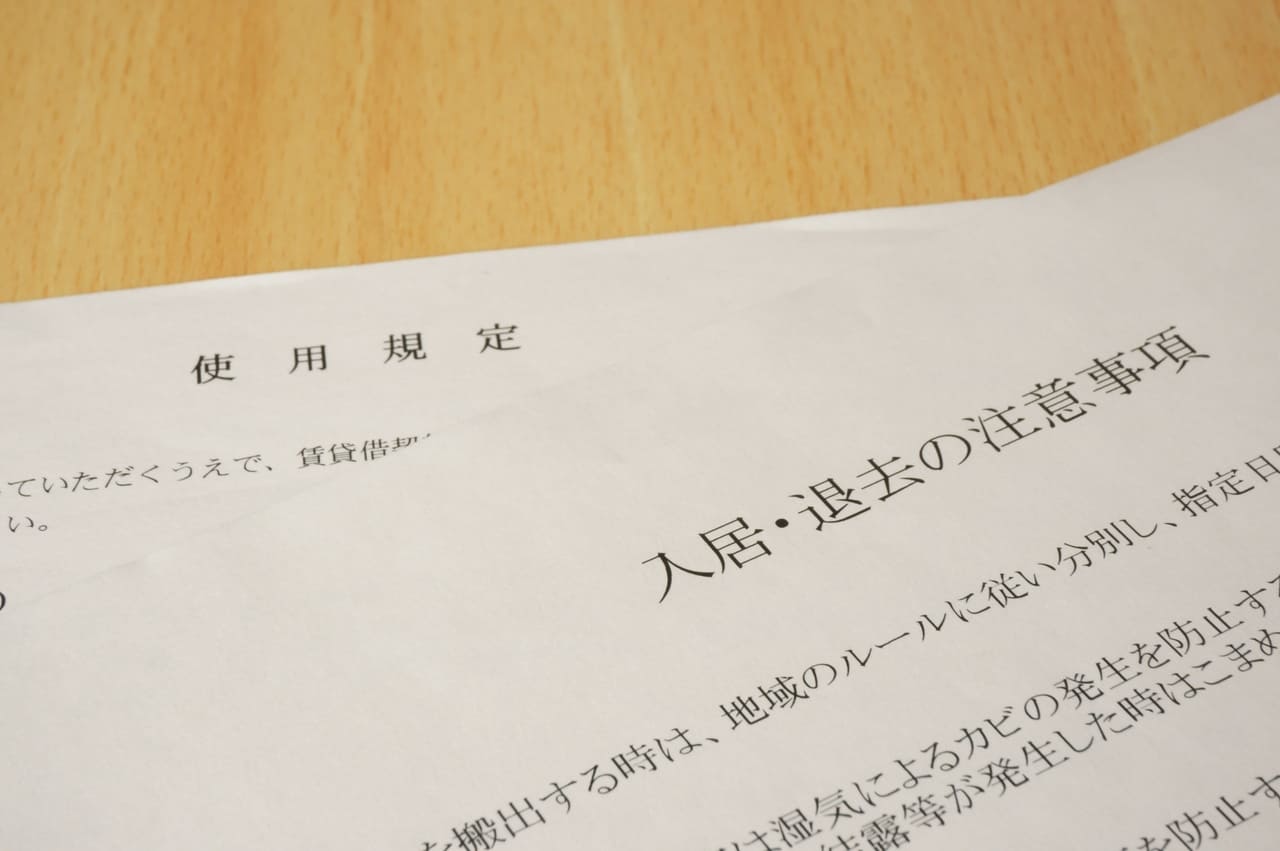

賃貸契約における契約書確認の重要性

賃貸トラブルで最も多いのは退去時の原状回復・敷金精算です。

国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」は、経年劣化や通常損耗は原則として借主負担にしない考え方を明確化しています。

契約前に条項を読み解き、負担範囲を具体的に確認することは、後日の紛争予防に直結します。

さらに民法621条は、借主の原状回復義務を「通常損耗・経年変化を除く」形で明文化。

契約で異なる特約を置くなら、その内容は明確である必要があるという判例・通説が定着しています。

簡単に言えば基本的に賃貸借契約は借り主に有利な法的ルールになっているのですが、契約書に特約があるとそれが優先されるということなんですよ。

借主が不利になりやすい典型的な特約(例)

借り主側に不利になりやすい特約の例は以下のようなものがあります。

- 原状回復の包括特約:通常損耗まで借主負担と読み得る抽象的文言は、後日の請求拡大の火種。国交省ガイドラインの趣旨に整合しているか要確認。

- 更新料:最高裁は一定要件下で更新料の有効性を認めていますが、金額や賃料水準との均衡など事案次第。条項の具体性・説明の有無は重要です。

- 違約金・損害額の予定:消費者契約法9条は「平均的な損害」を超える部分を無効とします。金額根拠の合理性を確認しましょう。

- 免責・過大な制限条項:消費者の利益を一方的に害する条項は10条で無効となり得ます。実務的には国の注解資料や自治体の整理も参考に。

借り主側に不利ということは貸主側には有利です。

貸主側だと少しでも有利な賃貸借契約書にしたいので、内容を確認されるのが嫌だったんでしょうね。

ちなみに私も敷金トラブルで裁判しています。

裁判でも賃貸借契約書に書いてあることはかなり重要視されましたね。

ChatGPTで契約書を確認することのメリット・注意点

最近は契約書をAIに確認してもらうのは一般的になっています。

そのメリットと注意点をみていきましょう。

メリット

まずはメリットです。

初期スクリーニング:条文の抜け漏れや重要キーワードの拾い上げに有用。

比較の視点:国交省ガイドラインや民法の趣旨に照らした論点リスト化がしやすい。

などが挙げられますね。

特に2020年4月からは敷金のルールが明確化されていますので、このあたりのチェックはやりやすくなっているはずです。

注意点(法的助言の限界と弁護士法72条)

ただし、注意点もあります。

AIは弁護士ではありません。

弁護士法72条は「非弁行為」を禁じており、最終的な法的評価・助言は弁護士の領域です。

利用者が自分の契約をAIで“読みこませたり、指摘してもらう”のは非弁行為ではありませんが、AIの出力は参考情報にして、最終的な判断は人間がする必要があります。

ちなみに非弁行為は大家・管理会社・不動産屋もよくやってきます。

そのあたりの法律を知っておくと有利に事が進みやすいですよ。

AIでの事前チェックが貸主側にどう映るか

入居審査では「支払能力」だけでなく人柄・応対態度も重視されがちです。

質問の伝え方しだいで、「合意形成が難しそう」「将来トラブル化の懸念」と受け取られることがあります。

AIを使うこと自体がNGというより、聞き方・文面のトーンが評価に影響する、と理解しましょう。

一時期話題になった秀和幡ヶ谷レジデンスでは入居者の面接までやってたそうです。

入居拒否は合法か?

そもそも入居拒否をすることは合法なのでしょうか?

契約締結前の「貸主の自由」と法的枠組み

日本の私法は基本的に契約自由の原則に立ち、契約締結の相手方選択権(締結の自由)も広く認められます。

したがって、締結前に貸主・管理会社が申込者を断ること自体は、原則として違法ではありません(ただし、理由や対応の仕方によって他法令に抵触する余地はあります)。

借地借家法・宅建業法の観点

借地借家法は締結後の借主保護が中心。

締結前に「断ったこと」そのものを直接規制する枠組みは限定的です。

会社に入社後は労働基準法などで守られますが、まだ入社する前の採用時点では「採用の自由」が会社側に認められるのと同じですね。

宅建業法は業者に重要事項説明義務(35条)や不実告知等の禁止(47条)を課しますが、「質問したから断る」ことを直ちに違法と位置づける規定はありません。

もっとも、威迫・困惑化の勧誘等(47条の2など)は禁止されるため、断り方や勧誘の手法には配慮が必要です。

差別的取り扱いの境界線

ただし、問題になるパターンもあります。

障害のある人に対する不当な差別的取扱いは、障害者差別解消法の枠組みや不動産業界向けガイド等で禁止され、合理的配慮が求められます。

広告で「障害者不可」といった表現や、障害のみを理由とする拒否は不当とされます。

国籍等を理由とする入居拒否は、個別の包括的禁止法は未整備ながら、法務省は「外国人に対する入居拒否など様々な人権問題が発生」と明記し、人権救済の対象となり得る旨を示しています。

自治体にはSOGI等を含む差別禁止・パートナーシップ制度の条例も広がっています。

入居拒否の法的ルールまとめ

結論としてはAIに契約書を確認してもらい、質問をしたことを理由に入居を断ること自体は、現行法上直ちに違法とまでは言えません。

締結前の相手方選択は広く認められています。

ただし、理由が障害や国籍、性的指向・性自認等に向く場合は、差別的取扱いとして問題化する余地があり、業者の対応方法(説明の仕方・書面化)も宅建業法上の適正性が問われます。

実務的なアドバイス

それでは今回の入居者の方はどうすればよかったのでしょう?

実務的な観点から考えてみましょう。

AIを使った契約確認のベストプラクティス

匿名化・要約

氏名・住所・物件名などの特定情報は伏せ、条文を要約して論点化。

「どの条文が何に影響するか」をメモ化。

ファクト→質問

AIの出力をそのまま転送せず、「ガイドライン趣旨では通常損耗は借主負担にしないと理解。

貴社契約では○○の負担範囲はどう定義されていますか?」のように事実確認中心で。

線引きの理解

法的評価は弁護士領域。AIの示唆は“気づき”として扱い、最終判断は専門家へ。

質問を投げかけるタイミング

申込前〜重要事項説明(35条)までに疑問点を整理し、当日の重要事項説明書の読み合わせの際に確認・記録。

宅建士が説明をする場なので、入居者側が質問をしてもなにもおかしいことはありません。

また、言った言わないの話になりかねませんので口頭説明は、可能ならメールで要点の追記を依頼しましょう。

今回の話の発端となった投稿者の方は重要事項説明書にサインをした後にChatGPTに読み込ませて質問をしたようです。

サインをする前と後ではかなり対応が変わるのが常ですからタイミングも気をつけたいところ。

事前にもらっておいて、ChatGPTに読み合わせの際にする質問を考えてもらうとよかったかもしれません。

ちなみに録音は有効ですが、相手に承諾を得てその部分も録音するようにしましょう。

もし裁判になった場合は重要なポイントになります。

私も退去立会いの際の会話の録音をもっていましたが、勝手に録音してたので、裁判官にチクチク嫌味を言われましたし、証拠としては重要視してくれませんでした笑

録音するならこのボイスレコーダーはかなり便利ですよ。

貸主・管理会社に伝えるときの「言い回し」例

後は言い回しも意識しましょう。

角の立たない確認

「AIで条文の読み方を補助的に整理しました。最終判断は自分で行いますが、以下の3点だけ事実関係をご教示ください。」などですね。

相手の正当性も認める

「御社標準契約の趣旨は理解しています。ガイドラインとの整合や重説での説明ポイントだけ、念のため確認させてください。」

交渉の落とし所

「条項の削除ではなく、『通常損耗・経年劣化は除く』と注記いただければ納得できます。」(民法621条の趣旨に沿う)

専門家の活用

不動産の場合には弁護士に条項の有効性や改定案のリーガルチェックをお願いするのも有効です。

ただし、顧問契約などで月々料金を払っている場合を除いて有料ですのでそこの費用をどう考えるかでしょう。

また、前述したように宅建士が重要事項説明を必ず行いますので、その際にリスク説明、契約実務の調整が可能です。

あとは不動産適正取引推進機構(RETIO)の特定紛争処理、自治体の不動産相談、国交省指定「住まいるダイヤル」も活用が可能です。

不動産や管理会社に問題がある場合は、宅建士協会や弁護会(非弁行為)に相談するのも有効ですね。

具体的チェックリスト

賃貸借契約書でチェックしたいのは以下の部分

原状回復:通常損耗・経年劣化は除外明記?負担区分は具体的?

更新料:金額根拠と均衡性の説明はある?

違約金・キャンセル料:平均的損害の範囲?根拠は?(消費者契約法9条)

免責条項:一方的に事業者免責になっていないか(8〜10条)

重説資料:35条の説明事項に抜けや不実がないか。書面(37条)と一致しているか。

もし「AIで質問したら断られた」ときの選択肢

もし断れれたら理由の書面化を依頼するのも有効です。

感情論で対立せず「お断り理由の要点だけ、誤解防止のため書面でご教示いただけますか」と伝えましょう。

あとは宅建業者の対応に不当性を感じたら、自治体の相談窓口やRETIOのADRへ相談するというのも手です。

なお、この質問をしたら断ってくるくらいですから、かなり貸主側に有利な契約書にしている可能性が高いです。

そういう大家や管理会社とは退去時などに揉める可能性が大なので、他に切り替えてしまうというのが最善手な気もしますけどね。

まとめ

今回は「AIで賃貸借契約書を確認して質問したら入居拒否」問題を法的・実務的に解説と題して賃貸借契約の話をみてきました。

AIは“賢い一次チェックの相棒”にはなりますが、相手がある契約では伝え方・関係構築が重要です。

賃貸は長期の信頼関係。AI由来の疑問は事実確認ベースで丁寧に聞き、重説で整合性をとるのが安全策です。

SNSでの反応が大きかったのは、AIの普及が契約実務の現場文化に追いついていないギャップを可視化したからでしょう

借主・貸主双方にとっての教訓

- 借主:AIは補助。ガイドラインと民法の趣旨を踏まえ、聞き方とタイミングを意識しましょう

- 貸主・管理会社:AIを理由に即NGではなく、論点の可視化として歓迎し、重説・契約書で明確化。断る場合も理由と応対の適正化を(宅建業法上の配慮)。