先日、知り合いからガンになったので、ガンに使える社会保険制度を教えてくれとの連絡がありました。

幸い初期のようなので命に別状はないようですが・・

今回は同様の方のために、ガンに使える可能性のある社会保険などの公的支援をご紹介します。

公的医療保険で治療費を抑える:まずは「高額療養費制度」

まず、はじめに抑えておきたいのが高額療養費制度です。

高額療養費制度とは

公的医療保険(協会けんぽ・組合健保・国保)では、同一月の窓口3割負担が一定額を超えた部分を払い戻す「高額療養費制度」があります。

簡単に言えば医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。

年齢と所得区分で自己負担限度額が決まります。

これがあるので医療保険等は入る必要がないケースが多いんですよ。

詳しくはこちらの記事でまとめております。

「限度額適用認定証」で窓口負担を最初から軽くする

高額医療費制度は基本的にあとから払い戻される制度ですが、事前に健康保険へ申請し、限度額適用認定証を医療機関へ提示すれば、窓口支払い自体が自己負担限度額までに抑えられます。

つまり、あとから返ってくる分をはじめから払わなくて良くなるってことです。

また、マイナ保険証を使っている方は病院の窓口で同意すれば、事前申請を省ける運用も導入されています。

治療が確定したら、ここを最優先で手配してください。

所得区分・多数回該当・世帯合算の注意点

連続する3か月以上で高額療養費に該当すると負担限度額が下がる「多数回該当」や、同一世帯の合算など、細かな軽減もあります。

加入先の保険者(協会けんぽ・健保組合・国保)で内容が異なるため、自分の保険者の窓口ページで具体的金額と様式を必ず確認してください。

ご自身の加入している健康保険の種類を確認する方法は下記記事をご覧ください。

健康保険組合の場合は「付加給付」の有無は要チェック

一部の健保組合には、法定の高額療養費に上乗せして自己負担をさらに下げる「付加給付」(独自給付)がある場合があります。

適用の有無・上限額は組合ごとに異なるため、在籍中に確認しておくと安心です。

収入の穴を埋める:傷病手当金・障害年金・雇用保険の延長等

次に確認したいのは傷病手当、障害年金、雇用保険です。

傷病手当金とは

業務外の病気で働けず休むとき、健康保険から支給されるのが傷病手当金です。

待期3日を含め4日目以降が対象で、支給額は原則として標準報酬日額の3分の2相当、最長1年6か月が目安です。

つまり、給料の3分の2が最長1年6か月もらえるってことですね。

協会けんぽ、健保組合で多少内容やルールが異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

国民健康保険のは傷病手当金はない

なお、 自営業・個人事業主が加入する国民健康保険(国保)には傷病手当金の制度がありません (一部例外的に、新型コロナ等の感染症拡大時期に一時的に制度が設けられることもあります)

退職・任意継続の注意

また、「任意継続被保険者」は新規に傷病手当金を受けられません。

退職前に要件を満たしているか(受給権の確認)を人事・健保と在籍中に詰めるのが安全です。

長期療養や後遺症が残る場合の「障害年金」

治療が長期化し、日常生活や労働に著しい制限が継続する場合は、障害年金の対象になる可能性があります。

認定は傷病名ではなく、状態(がんの治療状況、症状固定、合併症を含む機能障害・長期安静の必要性)で総合判断されます。

認定基準は日本年金機構が公開しており、診断書の書式・等級判断の視点が示されています

雇用保険の「受給期間延長」で失業給付を守る

病気療養ですぐに求職できない場合、基本手当(いわゆる失業保険)の受給期間を最長3年延長できます。

合計で最大4年の枠になります。

申請はハローワークで行い、30日以上就業不能が続く日が出た時点から早めに手続きするのが安全です(期限内でも遅いと所定日数を取り切れないことがあります)。

介護保険・生活支援:65歳以上と40–64歳「特定疾病」の考え方

介護保険は原則65歳以上が対象ですが、40–64歳でも「特定疾病」に該当し要介護状態であれば利用できます。

ここでいう特定疾病には「末期がん」が含まれます。

自治体の介護保険窓口で要介護認定の申請で手続きできます。

医療費控除とセルフメディケーション税制

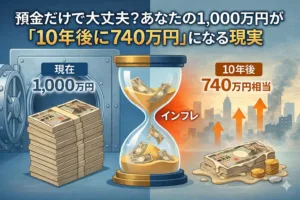

同一世帯で支払った年間の医療費が一定額を超えると、医療費控除として所得から差し引けます。

確定申告では「医療費控除の明細書」を添付し、領収書は5年間保管が必要です。

なお、セルフメディケーション税制とは選択適用で、通常の医療費控除との併用はできません。

高額療養費で払い戻された分は医療費控除の対象外ですが、自己負担した額や通院交通費(公共交通機関)などは要件を満たせば控除対象になり得ます。

労災・公務災害:業務起因が疑われる場合

特定の業務によって発症した職業性がんなど、業務上疾病が疑われる場合は、労災保険の対象になり得ます。

認定は個別の医学的・職務的事実関係で判断され、厚労省の認定基準・通達が基礎資料になります。

早めに労基署や専門家へ相談してください。

誤解しやすいポイントを先回りで解消

よく誤解されるポイントをまとめてみておきましょう。

先進医療・自由診療は高額療養費の対象外

先進医療の技術料や自由診療部分は高額療養費制度の対象になりません。

混合診療に該当する場合、保険適用部分のみが対象になります。

適用の有無は主治医と医療機関の事務で必ず確認しましょう。

民間保険は「公的制度を補完」する位置づけ

がん保険・医療保険は、公的制度でカバーできない差額ベッド代や自由診療費、収入減の穴の一部を補うものです。

まずは公的制度の適用を固め、それでも残るリスクに民間保険を当てる順番が合理的です。

退職の前に必ず「在籍中の権利」を確認

傷病手当金の受給権や、健保組合の付加給付の有無は在籍中に確認しておきましょう。

退職後は使えない・弱くなる制度があるため、会社の人事・健保と具体の申請日付を詰めることが大切です。

がん治療とお金:申請のタイムライン

次に申請などのタイムラインをみていきましょう。

診断直後〜入院・通院開始前

治療計画が固まったら限度額適用認定証を申請し、医療機関に提示します。

マイナ保険証の同意運用が使えるならその場で適用が可能です。

休業が避けられないとき

主治医に労務不能の証明を依頼し、傷病手当金の申請書を会社経由または保険者へ提出します。

賃金の支給状況により支給額の調整が入るため、人事とも連携してください。

療養が長期化・復職が遠いとき

状態により障害年金の対象になり得ます。初診日の保険加入や診断書など要件が厳密ですので、年金事務所や社労士に早めに相談します。

退職・求職が当面できないとき

雇用保険の受給期間延長をハローワークで申請します。

30日以上就業不能の継続が前提で、延長は最長3年(合計最大4年)です。

年度末〜確定申告時期

医療費控除の明細書を作成し、領収書は5年保管します。

セルフメディケーション税制との選択は変更できないため、控除額を比較して選びます。

まとめ

今回は「がん治療で損しない公的支援ガイド|高額療養費・傷病手当・限度額適用まで」と題してがん治療で使える可能性がある公的支援をみてきました。

まずは医療費の上限を先に決め(限度額適用認定証)、休業による収入減を埋め(傷病手当金・雇用保険延長)、長期化に備える(障害年金)、そして年度末に税で取り返す(医療費控除)という流れで考えると、迷いません。

焦りやすいときほど、淡々と申請書類をそろえていきましょう。

なお、高額療養費は改悪される予定となっています。

その点も考慮する必要はありそうですね。