先日、日本経済新聞が報じたあるシミュレーションが、SNSを中心に波紋を広げました。

ご覧になった方も多いのではないでしょうか。

その内容は、「インフレが継続した場合、65歳以上の夫婦がゆとりある老後を送るために必要な資金は、従来の定説を遥かに凌駕する1億4000万円に達する可能性がある」というものです。

SNSでも

- 「老後資金1億円でも足りないってこと?」

- 「1.4億なんて現実的じゃない」

といった声が飛び交い炎上して撤回までされた「老後2,000万円問題」が一気に「老後1.4億円問題」へと7倍の金額に話が飛んだ印象です。

しかし、これを単なる「煽り記事」として片付けてしまうのは早計です。

本稿では、一次情報をベースに、この「1.4億円」の正体を解き明かし、インフレ時代における「老後資金の真実」と、私たちがとるべき現実的な防衛策について、分析していきます。

インフレが老後資金に与える深刻な影響

まずは今回の話を詳しく見ていきましょう。

1.4億は2%インフレが継続した場合の試算

日経の試算と、それを解説した記事をたどると、ざっくり次のような前提が置かれています。

- 対象:中流クラスのシニア夫婦

- 65歳〜95歳までの31年間を老後とみなす

- 住まい:持ち家

- 月の生活費:約25.7万円(総務省「家計調査年報2024年」)

- 物価:毎年2%ずつ上昇し続ける(インフレ2%)

この月25.7万円の支出内訳は、

- 食費が8万円前後

- 住居費は持ち家前提で約1万4千円(税金・修繕など)

- 光熱費、通信費、教養娯楽費、交際費など

という、「質素すぎず、贅沢すぎない」レベルの生活です

インフレをいったん無視して、65〜95歳の31年間をそのまま積み上げてみると、

- 月25.7万円 × 12か月 × 31年 ≒ 9,600万円

つまり、物価が今のまま一切上がらないと仮定すれば、1億円あれば、現在の中流世帯と同等の老後生活を送ることができる計算です。

しかし、インフレなき世界の話はここまでです。

日本銀行が掲げる物価上昇率目標の2%が今後も続くと仮定した場合、中流世帯が今の生活水準を維持するには、総額約1億4,000万円が必要になります。

これは、物価が上がらない前提での9,600万円から、実に4,400万円も増加する計算です。

ここで大事なのは、

1.4億円 = 老後に貯めておくべき金融資産ではない

1.4億円 = 年金+貯蓄+運用益なども含めた「生活費の総額」

という点です。

貯蓄上位層でも1億8,000万円必要に

さらに注目すべきは、貯蓄残高が上位20%に入る「リッチ世帯」の状況です。

こうした世帯の1カ月の生活費は約34万9,000円と、中流世帯より9万2,000円も多くなっています。

外食や旅行費用が目立ち、ファッションも楽しむアクティブな老後生活を送っているのが特徴です。

リッチ世帯の65歳から95歳までの生活費は、物価上昇がない場合で約1億3,000万円。

2%のインフレが続けば約1億8,000万円に達します。

ゆとりある老後生活を目指す場合、想像以上の資金準備が必要になることが分かります。

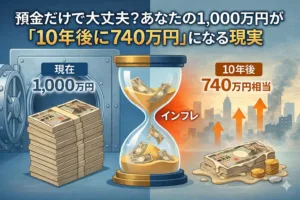

インフレによる購買力の低下

インフレ下では、お金の価値そのものが目減りしていきます。

日本銀行の物価上昇率目標2%が維持された場合、現在の低金利環境では、金融資産は年2%ずつ実質的な価値を失っていくことになります。

具体的な計算をすると、20年後の1,000万円は、現在の物価換算で約668万円まで目減りします。

10年後であれば、1億円の資金の実質価値は約8,200万円に減少してしまうのです。預金口座の残高は変わらなくても、その金額で買えるものは確実に減っていきます。

ここで重要なのは、この数字が「名目値」であるという点です。

30年後、40年後の「1億4000万円」は、現在の価値における「1億4000万円」とは等価ではありません。

しかし、私たちのお金の感覚は現在の価値に固定されがちです。

この「貨幣錯覚」こそが、インフレ時代における最大の敵なのです。

老後資金の平均額と現実のギャップ

次に「みんなどれくらい貯めているのか」という、いわゆる老後資金の平均から見ておきましょう。

年代別の平均貯蓄額

総務省の家計調査(貯蓄・負債編)をもとにした民間のまとめによると、65歳以上世帯の貯蓄額はだいたい次のようなイメージです。

- 貯蓄額の平均:約2,500万円前後

- 貯蓄額の中央値:約1,658万円

「平均」が2,500万円、「中央値」が1,658万円ということは、2,500万円以上持っている世帯もいる一方で、それよりかなり少ない世帯も多い、ということです。

つまり、

- 「老後資金3,000万円以上」の層もいれば

- 「老後資金1,000万円未満」や、ほとんど貯蓄がない層もそれなりにいる

という二極化した構図です。

老後資金の平均だけを見ていても、自分の状況とはズレやすい、というのが最初のポイントです。

平均値と中央値の間に大きな開きがあるのは、一部の高額貯蓄者が平均を押し上げているためです。

目標貯蓄額の実態

金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査2023年」によると、40代から60代の人々が老後資金として目指している平均額は、おおよそ3,000万円程度です。

中央値では、単身世帯が1,000万円、二人以上世帯が1,000万円から2,000万円となっています。

興味深いのは、現在の貯蓄額が少ない世帯ほど目標金額も少なく、貯蓄額が多い世帯ほど目標金額も高くなる傾向が見られることです。

これは、まず目の前の目標をクリアしようという心理が働いているためと考えられます。

しかし、インフレが本格化する時代において、こうした目標設定では不十分になる可能性があります。

物価上昇を加味した実質的な購買力ベースで、老後資金を考える必要があるのです。

公的年金の受給額と生活費の現実

次に公的年金の受給額と生活費についてみていきましょう。

年金の平均受給額

厚生労働省の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均受給額は以下の通りです。

国民年金の平均受給額は月額5万6,316円です。

男性の平均は5万8,798円、女性は5万4,426円となっています。

自営業者や個人事業主が加入する国民年金だけでは、老後の生活を賄うのは極めて困難であることが分かります。

一方、厚生年金保険の受給権者(民間企業の会社員)の平均受給額は、基礎年金を含めて月額14万3,973円です。

男性は16万3,875円、女性は10万4,678円と、性別による差が顕著です。

これは、女性が結婚や出産で退職し、厚生年金の加入期間が短くなるケースが多いことが影響しています。

2024年度の年金額改定では、国民年金の満額支給額は月額6万8,000円、厚生年金のモデル世帯(夫が平均的収入で40年就業、妻が専業主婦)で23万483円となっています。

月々の生活費との差額

総務省統計局の「家計調査報告2023年」によると、65歳以上の二人以上の無職世帯における平均消費支出は、月額約26万1,000円です。

単身世帯では月額14万9,000円となっています。

厚生年金のモデル世帯の受給額23万483円と比較すると、月々約3万8,000円の不足が生じます。

これを30年間で計算すると、約1,368万円の赤字になります。国民年金のみの世帯では、さらに深刻な状況です。

公益財団法人生命保険文化センターの「2022年度 生活保障に関する調査」によれば、ゆとりある老後生活費は月額37万9,000円という結果が出ています。

厚生年金のモデル世帯でも、月々約15万円の不足となり、30年間で約5,400万円もの資金が必要になる計算です。

インフレ時代に老後資金を守る4つのポイント

それではインフレ時代にどのように老後資金を守っていけばよいのかを考えましょう。

① 長く働くことで「老後年数そのもの」を短くする

内閣府の高齢社会白書によると、60代・70代の就業率は年々上昇しており、65〜69歳で5割超が何らかの形で働いています。

- 60歳で完全リタイア

- 65歳まで何らかの形で働く

この差は、「老後30年」か「老後25年」かという違いにつながり、必要な老後資金にも大きな影響があります。

幸い高年齢者雇用安定法により、希望者に対して65歳までの雇用確保が企業に義務付けられています。

さらに、70歳までの就業機会の確保も努力義務となっており、60歳以降も働きやすい環境が整いつつあります。

② 年金の繰り下げ受給で「一生の収入」を増やす

公的年金は、受給開始を繰り下げると、1か月当たり0.7%ずつ増額され、最大10年(75歳)まで繰り下げると84%増になる仕組みです。

- 「早くもらって長く受け取る」

- 「遅くもらって1年あたりを厚くする」

どちらが良いかは健康状態や貯蓄次第ですが、「長く働きながら繰り下げる」という組み合わせは、インフレに強い“終身の収入”を太くする有力な手段になります。

ちなみに独身の場合には繰り上げの方が得なケースが多いというデータがでていますが・・・

③ 現金だけでなく、インフレに強い資産も混ぜる

インフレが進むと、現金の価値は目減りしていきます。

長期で見ると、

- 株式や投資信託

- 物価連動債

- 世界分散のインデックスファンド

など、物価とともに成長しやすい資産を一定割合入れておくことで、インフレに対する「防波堤」を作ることができます。

コストを少し抑えて、その分を新NISAやiDeCoの積み立てに回す、というのは、インフレ時代の王道パターンと言えます。

④ 「働けるうちは少し働く」という発想で老後資金を守る

老後資金を「貯めて使い切る箱」と捉えると、どうしても不安が大きくなります。

一方で、

- 定年後も、週2〜3日の勤務や副業で少しだけ収入を得る

- 好きな分野の仕事を続けて、年金+αのキャッシュフローを確保する

といった働き方を織り込むと、必要な老後資金そのものを減らすことができます。

まとめ

最後に、ポイントを整理します。

- 日経の「老後の生活費1.4億円」は、インフレ2%で30年暮らした場合の総支出額であり、「貯めておくべき金融資産」ではない

- 中流世帯の年金と貯蓄中央値を踏まえると、不足額はおよそ4,000万円前後というイメージになる

- 老後資金1億円の生活レベルは、年金と合わせて月50万円前後と、「平均よりかなりゆとりのある生活」が現実的

- ただし、賃貸か持ち家か、単身か夫婦か、クルマを何歳まで持つかで、「老後資金いくら必要か」は大きく変わる

- 自分の老後版PL・BSをつくることで、数字に基づいた準備がしやすくなる

「老後資金1億円の生活レベル」や「老後資金の平均」といった言葉は強く印象に残りますが、

本当に大切なのは、

自分の場合、老後資金はいくら必要か

その不足額を、何年かけて、どうやって埋めていくか

を、自分の数字で設計し直すことです。

インフレで数字だけ見ると大きく見えますが、30〜40代からコツコツ積み立てていけば、4,000万円前後の不足額は十分射程圏内です。

今のうちから、

- コストを少し圧縮して投資に回す

- 新NISAやiDeCoをフル活用する

- 定年後も「少し働く」選択肢を持っておく

こうした一つひとつの小さな決断が、「1.4億円ショック」に振り回されない老後につながっていきます。