株式投資をする上で企業の業績を把握することはとても大事です。

短期的に見れば決算発表(決算短信)の内容によって株価は大きな影響を受けます。

また、長期的な投資でもそのまま投資して良いのか、追加投資すべきなのか、撤退すべきなのかを判断する材料となります。

今回はそんな株式投資における決算発表の見方、読み方、活かし方を解説しましょう。

ちなみに私は元々決算書やIRを作る側の人間でしたし、ボロ株の中の人だった時期もありますから決算発表を読む際の注意点も合わせてご紹介しましょう。

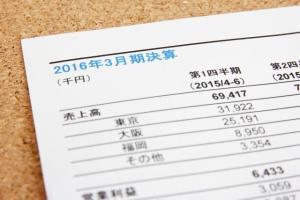

企業の決算発表(決算短信)の概要

上場企業は下記の通り、4半期(3ヶ月)ごとに決算発表を行います。

第一四半期決算発表(第一四半期決算短信)

第二四半期決算発表(第二四半期決算短信)

第三四半期決算発表(第三四半期決算短信)

決算発表(決算短信)

例えば3月決算の会社ならば第一四半期決算発表は4月〜6月、第二四半期決算発表は4月から9月、第三四半期決算発表は4月から12月、決算発表は1年間の決算内容となります。

なお、発表する日にちは会社によって異なりますが、ルールがありますのでそちらも押さえておきましょう。

決算発表のルール

東京証券取引所の決算短信・四半期決算短信作成要領等によれば決算短信の開示は以下のように定められています。

事業年度又は連結会計年度に係る決算については、遅くとも決算期末後45日(45日目 が休日である場合は、翌営業日)以内に内容のとりまとめを行い、その開示を行うことが適当であり、 決算期末後30日以内(期末が月末である場合は、翌月内)の開示が、より望ましいものと考えられます。

出所:東京証券取引所「決算短信・四半期決算短信作成要領等」

つまり、できれば決算期末期後30日以内。遅くとも45日以内に開示しなさいってことですね。

例えば3月決算の会社ならばできれば4月30日までに、遅くとも5月15日くらいには開示することになります。

中には3月決算なのに4月1日発表とか2日発表といった気合の入った会社まであります(笑)かなり経理などバックヤードの体制がしっかりしているのでしょうね。

ルールが守れない場合

もし、上記の決算短信発表のルールを守れず決算期末後50日を超える場合にはその理由と翌事業年度又は翌連結会計年 度以降における決算の内容の開示時期に係る見込み又は計画について開示が必要となります。

45日超から50日までは遅れても上記ルールには該当しませんのでなにも発表されません。

しかし、ルールが守れないなら会社の内部で大きな問題が発生しているとか、監査法人とで判断が揉めているとか何かしらの問題が発生していると考えられますから注視しておきたいところですね。

四半期決算短信の決算発表ルール

なお、四半期決算は上記のルールが決まっているわけではありません。

決算短信では監査等が不要である点は注意

また、以下の点も知っておきましょう。

決算短信や四半期決算短信は監査法人による監査や四半期レビューの手続きの終了は開示の要件とされていません。

あくまでも決算の内容を迅速 に開示する速報としての役割なんですね。

つまり、完全に正式なものとは言えないと捉えるのが正しいでしょう。

正式なものは事業報告書や有価証券報告書となります。

ただし、会社法監査の終了後に決算短信を開示している会社が全上場会社の約4割、四半期レ ビューの終了後に四半期決算短信を開示している会社が約1割ありますからそれら企業の決算短信は正式なものと捉えても問題ありません。

決算発表(決算短信)はどこで見れる?

それでは決算発表(決算短信)はどこで見れるのでしょう?

当然、その企業のIRページではご覧いただく事が可能です。

また、以下のサイトならば網羅的にご覧いただくことができます。

各証券会社のサイト

日本証券所グループ:適時開示情報閲覧サービス(TDNet)

日本経済新聞:適時開示速報

決算発表(決算短信)で特に注目したいポイント

それではここからは決算発表(決算短信)で特に注目したいポイントをご紹介していきます。

決算短信は大きく分けて始めの1〜2ページの「サマリー情報」とそれ以外の「添付書類」で構成されています。

まずは、サマリー情報をみて目星を付けて添付書類で詳しく見るのがおすすめです。

売上高の前年比

まずは売上高です。

どの会社の決算短信も1ページ目の上段に以下のような経営成績の表が記載されています。

この欄でまず注目したいのが売上高の前年比です。

例えば下記はソフトバンクグループの2020年3月期第1四半期ですが、5.8%となっています。

これは前年と比較して同時期で5.8%売上高が伸びたということを示しています。

ちなみにマイナスの場合には△5.8%のように表示されます。

出所:ソフトバンクグループ「2020年3月期第1四半期 決算短信」より

売上は当たり前ですが、伸びている方が事業が順調に推移していることを示していますから望ましいでしょう。

コンセンサス予想との比較

また、短期的にトレードするならばコンセンサス予想との比較も重要です。

コンセンサス予想とは株式アナリストの業績予想の平均を示します。

当然、コンセンサス予想より高ければ株価は上がりやすいですし、低ければ下がりやすくなります。

コンセンサス予想は証券会社のWEBサイトで見ることができます。

会社予想との比較

すべての会社が予想を出しているわけではありませんが、会社予想とも比較してみましょう。

会社予想と実際の成績を比較し、通期までの進捗具合を確認すれば上方修正、下方修正の可能性もある程度見えてきますよ。

利益の前年比

次は利益の前年比です。

こちらも決算短信も1ページ目の上段に以下のような経営成績の表が記載されています。

当然、伸びている方が事業が順調に推移していることを示していますから望ましいでしょう。

ただし、利益は見方をちょっと知っておく必要があります。

例えば下記は大塚家具の平成30年12月期第一四半期の決算短信です。

四半期純利益が100百万円とプラスに転じています。

出所:大塚家具「平成30年12月期第一四半期 決算短信」より

これだけ見るとV字回復したようにも見えます。

実際に当時この決算発表があったときはそのような新聞報道が多かったです。

しかし、実際はぜんぜん違うのです。

経常利益はかなり大きなマイナスとなっています。

つまり、大塚家具が黒字転換をしたのは多額の特別利益を計上したからなんですよ。

決して業績が回復したからではないのです。

特別利益とはその期だけ臨時的に発生した利益のことで本業と関係ないものです。

つまり、数字上は黒字になったように見えますが根本的なことは解決していないという事がわかると思います。

ですから利益に関してはある程度詳しいチェックが必要となるのです。

詳しくはこの決算発表があった当時に書いた記事を御覧ください。

コンセンサス予想との比較

また、利益もコンセンサス予想がありますのでそちらとの対比をしてみることが大事となります。

純利益だと上記の大塚家具のように特別利益や特別損失の影響がでてしまいますので、経常利益か営業利益で見るのがよいでしょう。

会社予想との比較

利益も売上と同じく会社予想とも比較してみましょう。

こちらも進捗具合で上方修正、下方修正の可能性もある程度見えてきますよ。

四半期・月次の業績推移

決算短信ではその間の数字がまとまって表示されています。例えば3月決算の会社の第三四半期決算発表ならば4月から12月という具合ですね。

できれば期間ごとの推移を見るのもおすすめです。

私がよくやっているのは注目している会社の業績をエクセルで四半期ごとに落とし込みます。

そして四半期期間毎に前年比を比較するのです。

また、会社によってが月次の数値を出してくれていますのでそれらも前年比で比較するのもおすすめです。

セグメント別もおすすめ

さらに会社によってはセグメント別、部門別で業績を発表しています。

その分類毎に四半期、月次で業績を前年比、予算比で見ていけばより現在の状況がよく理解できるでしょう。

利益率の変化

また、利益率の変化も確認しておきたいところです。

特にチェックをしておきたいのは

売上総利益÷売上高

で求められる売上総利益率です。

俗に言う粗利益率ですね。

これが極端に変化している場合は方針転換などいろいろな要素が考えられますので決算短信の文言を含めて確認しておきたいところ。

詳しい見方はこちらの記事を御覧ください。

貸借対照表→流動比率・当座比率

少し知識が必要になってきますが、貸借対照表から流動比率・当座比率についても確認しておきたいところです。

流動比率や当座比率は簡単に言えば短期的な支払い能力を見る指標です。

簡単に言えばこれが高ければ高いほど資金繰り上は問題ない企業となります。

逆にこれが低いと資金面でちょっと不安がある企業ということです。

これら指標を確認することで急な倒産があるかないかがある程度予想が立つのです。

株式投資で一番怖いのはその会社が倒産してしまうことですからね。

それぞれの求め方は以下のとおりです。

ただし、これら指標は粉飾決算で簡単に上げれてしまいますので参考程度と思っておけばよいでしょう。

キャッシュフロー計算書と併用が有効ですね。

詳しい見方はこちらの記事を御覧ください。

キャッシュフロー計算書の営業キャッシュフロー

キャッシュフロー計算書はキャッシュフロー計算書はぜひチェックしておきたいところです。

キャシュフロー計算書はお金の流れで企業の実態を見るための計算書です。

どうやってお金を得てどうやってお金を使ったのかがわかります。

貸借対照表や損益計算書と違いお金の流れのみを表記していますので粉飾決算などをしても改善されにくいのです。

ですからより企業の実態を示すことができるんですよ。

特に注目したいのが「営業キャッシュフロー」です。

営業キャッシュフローとは本業により手元のお金がいくら増えたか減ったを表します。

プラスならば本業がある程度うまくいっておりお金が残る状態

マイナスならば本業でお金が回っていない状況とも言えます。

かなり面白い業務をやっている企業以外はここがマイナスの企業への投資は個人的にしませんね。

キャッシュフロー計算書の詳しい読み方は以下の記事を御覧ください。

決算発表(決算短信)まとめ

今回は「株式投資における決算発表の見方、読み方、活かし方」と題して決算発表(決算短信)の見方をご紹介しました。

見るべきポイントはたくさんありますが、特に注目したいポイントをご紹介しました。

今回の記事でご紹介した内容に加えて自分がこだわるポイントを定点観測することでその企業の現状をチェックすることができますよ。

ぜひお試しくださいね。

なお、会社四季報の読み方はこちらの記事からどうぞ