先日、金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ(第23回)で発表された「高齢化社会における資産形成・管理報告書(案)」がかなりの話題となっています。

簡単に言えば人生100年時代で資産寿命をどう伸ばすのか?をテーマにまとめられた資料です。この資料を読んで真っ先に感じたのが、このまま行けば資産寿命が足りなくなる人が多いから政府に頼らず自分でなんとかしろよ。。。ってメッセージが入っているところですね。

ちなみに資産寿命とは「生命寿命」や「健康寿命」と関連して、老後の生活を営んでいくにあたって、これまで形成してきた資産が尽きるまでの期間のことを指します。

この資料かなりボリュームがありますからなかなか読む気が起きない方も多いでしょう。そこで今回は同資料について特に重要だと思われるポイントをまとめてみました。

その前提となる年金の仕組みはこちらを御覧ください

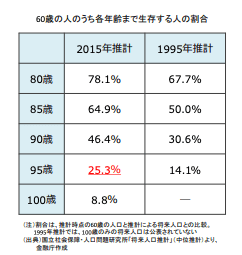

現在60歳の人の約半分が90歳まで、25%が95歳まで生きる

まず、資産寿命でいつまでのお金を用意すればよいのかという大前提から見ていきましょう。

出所:金融庁の金融審議会「高齢化社会における資産形成・管理報告書(案)」より

こちらの資料は60歳の人が各年齢まで生存する割合となっています。注目すべきは2015年の推計の90歳まで生きる人の割合46.4%、95歳まで生きる人の割合25.3%でしょう。

90歳まで生きる人が半分、95歳まででも4分の1の人が到達するのです。つまり、資産も100歳くらい分までは持つレベルで持っておく必要があるってことですね。

こちらは60歳の方が何歳まで生きるかの予想ですが、他の年齢の方の平均余命は下記記事を御覧ください。

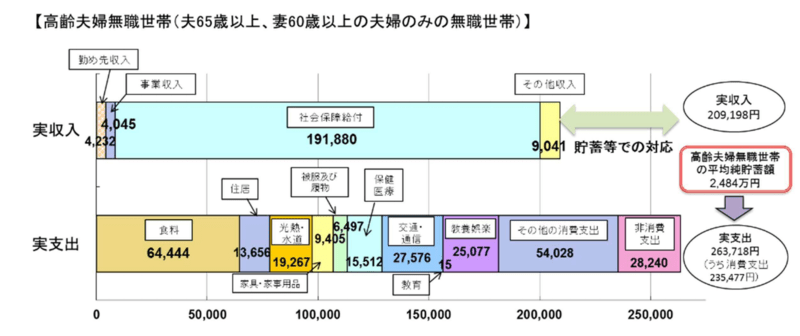

高齢夫婦の家計は毎月5万円赤字

現在の年金で生活している高齢夫婦の家計についてのでデータも公開されています。年金などの社会保険給付で209.198円、支出が263,718円で毎月5万円程度赤字となっています。

出所:金融庁の金融審議会「高齢化社会における資産形成・管理報告書(案)」より

このままの生活が95歳までの30年間続くとすると5万掛ける12ヶ月の30年で最低1,800万円の貯蓄がないと回らないということになります。

今後の社会保険給付の削減や物価の上昇があることを考えるともう少し余裕はほしいところではあるでしょう。

他にもこの数字には突発的なものや特別な支出を含んでいない点も留意する必要があるでしょう。

例えば住宅が壊れて修理やリフォームをするお金、老人ホームに入るお金、介護費用などですね。

また、この実収入では社会保険給付が191,880円で算定していますが、自営業者など第一号被保険者の場合ももっと少ないですからそのあたりも考えておく必要がありますね。

年金が実際いくらもらえているのかは下記の記事を御覧ください。

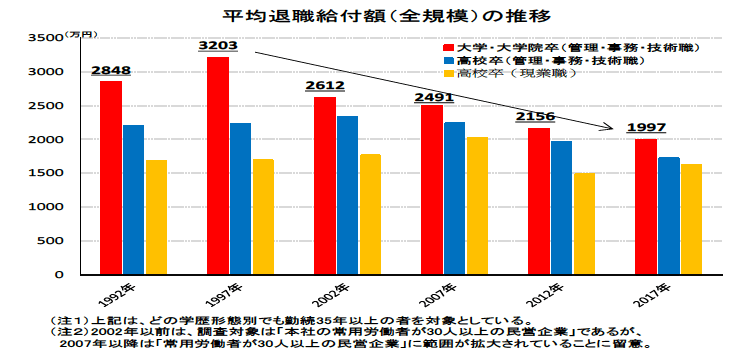

頼みの綱の退職金は年々減少傾向

老後資金の大きなウエイトを占める退職金も年々減少傾向にあります。

出所:金融庁の金融審議会「高齢化社会における資産形成・管理報告書(案)」より

1997年には3,203万円だったものが2017年には1,997万円と4割近くダウンしています。これは今後もその傾向が強いと思われます。退職金制度そのものがない企業も増えていますからね。また、非正規雇用やフリーランスの方は退職金そのものがもらえなかったりしますし。

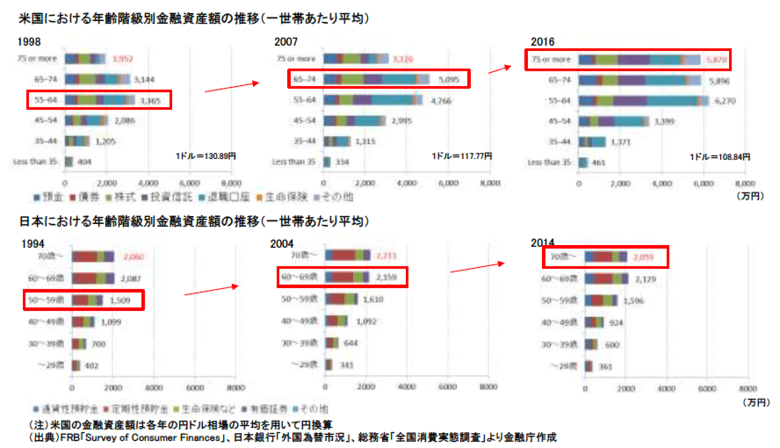

アメリカの高齢者世帯の金融資産は3倍ほどに

こちらも大変興味深い資料です。

出所:金融庁の金融審議会「高齢化社会における資産形成・管理報告書(案)」より

米国の75歳以上の高齢世帯の金融資産は20年で約3倍になっています。一方、日本はほぼ横ばいなんですよね。

これは米国の株などが非常に調子が良かったことが大きな要因となります。また、そもそも日本人と比べて米国人は株などに投資をする比率が大きいことも影響しているのでしょう。

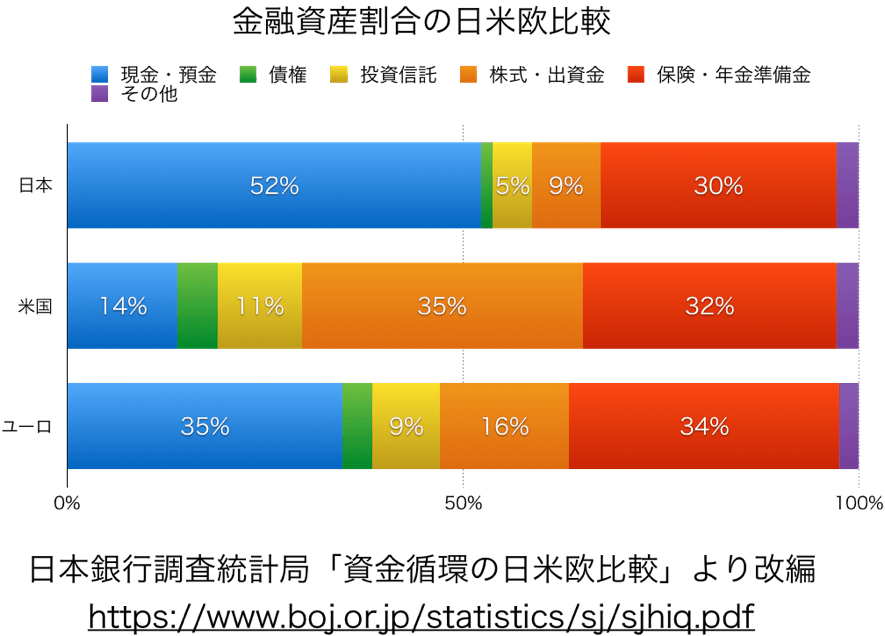

下記は今回の資料ではありませんが、日本銀行が以前に発表した金融資産の割合を日米欧で比較したものになります。

日本人の金融資産は52%が現金及び預金です。株や投資信託は合わせても14%程度しかありません。

一方米国は現金及び預金が14%。株と投資信託で46%とまったく逆転しているんですよ。

日本の金融資産における金預金が多くなっているのはそもそも金融に関する知識が不足しているからと言わざる得ないでしょう・・・。

老後資金対策:金融庁の考え

この資料の前半は現状分析でした。

簡単にいえばこのままじゃ老後にお金が足りなくなっちゃうよってことが語られています。

それではその対策はどうすればよいのでしょうか?

金融庁が出した資料だけあって結論は「若いうちから投資などして用意しておけ」ってことが言いたいと思われます。

金融庁が考える対策について詳しく見ていきましょう。

資産形成・管理の心構え

まずは人生のライフステージごとに資産形成や管理のこのことを知って起きなさいとされています。

現役期

現役期は長期・積立・分散投資など、少額からでも資産形成の行動を起こす時期と金融庁は考えているようです。

具体的には以下の対応が有効としています。

早い時期から資産形成の有効性を認識

少額でも長期・積立・分散投資による資産形成を行う

ライフプラン・マネープランを検討する

長期的に取引できる提供者を選ぶ

リタイヤ期前後

リタイヤ期前後は金融資産の目減りの抑制や計画的な資産の取崩しに向けて行動する時期と考えているようです。

具体的には以下の対応が有効としています。

退職金を踏まえたライフプラン・マネープランを再検討する

収支の改善策を実行

中長期的な資産運用の継続とその後の計画的な取り崩しを実行

高齢期

高齢期は資産の計画的な取崩しを実行するとともに、認知・判断能力の低下や喪失に備えて行動する時期と考えているようです。

具体的には以下の対応が有効としています。

心身の衰えを見据えてマネープランを見直す

認知・判断能力の低下や喪失に備え、取引関係の簡素化など心身の衰えに応じた対応をしやすくする

iDeCoとつみたてNISAやれ

じゃあ具体的になにをすればよいのかという点について金融庁が提案しているのはiDeCo(個人型確定拠出年金)とつみたてNISAです。

簡単にどういうものかを説明しておきましょう。ちなみにわたしもこの2つが老後資金の形成には非常に有効だと考えて両方とも満額拠出していますね。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)とは

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)は簡単に言えば自分の老後生活のために老後資金を自分で作るための制度です。

具体的にはこんな感じの流れになっています。

60歳までの間に自分で決めた金額を積み立てをする

↓

その積み立てたお金で投資信託や定期預金、保険などの商品を選択して運用

↓

60歳以降にその運用した資産を受け取ることができる。

国民年金や厚生年金と合わせた年金制度の上乗せ部分を自分で運用できる制度として考えると良いでしょう。

最大のメリットは掛けた金額が全額所得控除の対象となり、掛ければ掛けるだけ所得税と住民税の節税効果があるところです。(種別により掛けられる上限があり)

また、運用で利益がでてもその部分について非課税となります。

つまり、税金面でかなり優遇された制度ってことですね。

個人型確定拠出年金(iDeCo)について詳しくは下記の記事を御覧ください。

つみたてNISAとは

つみたてNISAは簡単に言えば少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に似た部分もありますが、大きく違うのは途中で解約が可能という点でしょう。

ただし、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)にある所得控除がありません。

また、大きな特徴として投資できる対象となる商品が金融庁が選別してくれている点があります。金融機関等は顧客の利益よりも自社の利益を優先する傾向があり、地雷と呼ばれる悪徳商品を売りつける事案が多数発生していました。それを防ぐ意味もあり、金融庁が厳しい条件の元に長期、積立、分散投資に適した商品を選んでくれているのです。かなり初心者にもやさしい投資制度なんですね。

つみたてNISAについて詳しくは下記の記事を御覧ください。

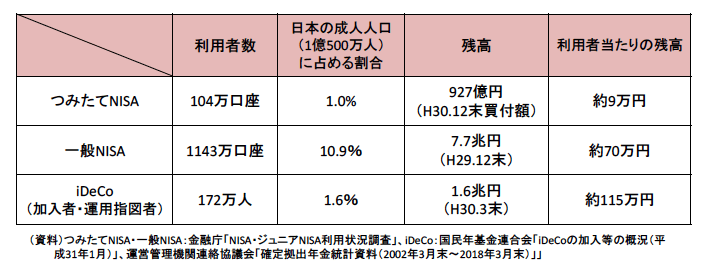

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)とつみたてNISAの利用状況

DeCo(個人型確定拠出年金)とつみたてNISA両方共ぜひやるべき制度ではありますが、まだまだ普及が進んでいません。

つみたてNISAは104万口座、日本人の1%、iDeCoは172万人、日本人の1.6%しかやっていないんですね。

そもそも投資に抵抗がある人が多いこともあるのでしょうね・・・

金融リテラシーをあげろよ

前述もしましたが、日本人の金融リテラシーは欧米と比べて劣っているというデータもあります。そもそも日本ではお金は汚いものといった認識がある親も多く、「子供の前ではお金の話はするな!!」といった話も聞きますね。

将来の資産寿命を考えなくてはいけないのにこれではどうしようもありません。

そのあたりをまずつける所から始める必要があるってことです。

金融リテラシーの向上における企業年金の役割も重要であり、適切なガバナンスの下で受益者本位で運用されることはもとより、その前提として運用状況や給付額について、より職員が把握しやすくなるよう各企業が取り組むことも望まれる

出所:金融庁の金融審議会「高齢化社会における資産形成・管理報告書(案)」より

どうやら金融庁はそれを企業の責任としてやらせたいような書き方となっているのが気になりましたが・・・

金融リテラシーについて詳しくはこちらの記事も合わせて御覧ください。

アドバイザーの充実してね

個々にアドバイスができるアドバイザーを充実されることも重要だと考えているようです。

とくに金融機関ですね。

個人的には今の金融機関にそれを求めると悪い方向にしか進まない気がしますが・・・

営利目的なら利益を求めてしまうのは当然でしょう。詳しくはこちらの記事を御覧ください。

高齢顧客保護を考えて

また、高齢顧客保護の重要性にも言及しています。

高齢になると資産運用にも大きな影響を与えるとも言われていますので当然そうなるでしょうね。認知症の患者も増える様相となっていますし・・・

金融ジェロントロジー(金融老年学)については下記の記事を御覧ください。

まとめ

今回は「高齢夫婦の家計収支は毎月5万円の赤字。老後になる前にいくら資産を形成すればよいのか?」と題して金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ(第23回)で発表された「高齢化社会における資産形成・管理報告書(案)」についてみてきました。

ちょっとまとまりのない内容となってしまいました、特に重要なのは後半部分ですね。

それぞれの時期に適切な資産形成をしなさいよってことです。具体的には現状の水準で最低2000万円前後、今後の年金給付の減少や物価の上昇、突発的な支払いなどを加味すると3,000万円は必要となります。そこから老後に働く期間を差し引いた部分やライフスタイルを考えた金額が予め用意しておきたい資産となりますね。

最低2000万円を貯めるのにどれだけ毎月つみたてればよいのかについてはこちらの記事を御覧ください。

また、上の記事では2,000万円で算定しましたが、実は5,100万円必要というデータもあります。

ぜひ一度自分のライフプランを考えてみましょうね。

また、iDeCo(個人型確定拠出年金)とつみたてNISAは有効ですからぜひやっておきたいところです。

ちなみに私が考える老後資金対策は以下の記事を御覧ください

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入するならこの3社から選ぼう

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を始めるならまずは金融機関を決める必要があります。

しかし、たくさんあってどこにしたらよいのかわからない方も多いでしょう。

簡単に決めてしまう方もおおいかもしれませんが、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の場合、金融機関ごとの違いがとても大きいですから慎重に選びたいところです。

私が今もし、新たに加入するならSBI証券、マネックス証券、松井証券の3択の中から決めます。

(※私が加入しているのはSBI証券です)

この3つの金融機関は運営管理機関手数料が無料です。※国民年金基金連合会の手数料等は各社共通で掛かります。

また、運用商品もインデックスファンドを中心に信託報酬が低い投資信託が充実しているんですよ。

順番に見ていきましょう。

SBI証券

まずイチオシはSBI証券「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」です。

SBI証券は信託報酬も最安値水準のeMAXIS Slimシリーズを始めとしたインデックスファンドから雪だるま全世界株式、ひふみ年金、NYダウ、グローバル中小株、ジェイリバイブといった特徴ある投資信託をたくさん揃えているところが最大の魅力です。

選択の楽しさがありますよね。

また、確定拠出年金を会社員に解禁される前から長年手掛けている老舗である安心感も大きいですね。

マネックス証券

次点はマネックス証券 iDeCoです。

こちらも後発ながらかなりiDeCoに力をいれていますね。

iDeCo初でiFreeNEXT NASDAQ100 インデックスを取扱い開始したのに興味をひかれる人も多いでしょう。

松井証券

松井証券のiDeCoは35本制限まで余裕があるというのは後発の強みですね。

その35本制限までの余裕を生かして他社で人気となっている対象投資信託を一気に採用して話題になっていますね。

こちらも有力候補の一つですね。

さらに2024年8月1日(木)より投資信託の保有でポイントが貯まるようになり、現在の条件なら本命といっても良いでしょう。

総合して考えるとこの3つの金融機関に加入すれば大きな後悔はないかなと思います。

他の運営管理機関もぜひがんばってほしいところですが・・・

最後まで読んでいただきありがとうございました。